Редакция продолжает вести диалоги о прекрасном с людьми, которые соприкасаются с ним по любви и по долгу службы. В новом материале цикла «Глазами…» подняли темы арт-рынка и комьюнити коллекционеров в России и мире. Расспросили искусствоведа, коллекционера и друга INTRO Анну Айвазян о больших ярмарках, западных тенденциях и положении вещей в России.

Анна Айвазян, коллекционер и искусствовед

— Расскажите о комьюнити коллекционеров на Западе. За рубежом есть брендовые аукционы, закрытые торги или просто «монументальные» дилеры, способные за счет своего авторитета продать арт-объект буквально по телефону. Сфера развита больше — так ведь?

Да, западная арт-сцена исторически развита намного лучше: глобальные аукционные дома, мега-галереи с полувековой историей и целые династии дилеров и коллекционеров сформировали устойчивый ландшафт. Прецеденты продаж по телефону по-прежнему случаются, в прошлом году картина Клода Моне Meules à Giverny ушла за 34,8 млн долларов после восьмиминутной трехсторонней телефонной битвы. Но не всегда количество переходит в качество. Сохранять высокий уровень заинтересованности на длительной дистанции при текущей мировой нестабильности непросто, и на этом развитом западном рынке в какой-то момент может наступить охлаждение. Отчасти так сейчас и происходит, есть тренд на снижение, текущая архитектура переживает сейчас «охлаждающий душ». Да, это снижение после взрывного роста, но в моем комьюнити зарубежных коллекционеров заметна усталость, в том числе и от общего качества экосистемы: во главу угла ставится коммерческая составляющая.

На «Арт-Базель» десятилетиями одни и те же лица решают вопросы, и в какой-то момент ты начинаешь скучать. Нужна встряска.

Лоуренс Вайнер "Put with the other things" (Christina Guerra Gallery), Art Basel 2024

Один из моих близких друзей, американский коллекционер, сказал, что хоть и купил кое-что в прошлом году по привычке, в этом году в Базель не поедет: «Ярмарка уже не так хороша», подразумевая в первую очередь те эмоции, которые он испытывает от посещения. Так же отозвался молодой коллекционер из Европы, хотя ему всего два часа езды до Базеля, это как у нас по Москве доехать в один конец иногда. И, возможно, «продажи по телефону» здесь тоже сыграли роль. Конечно, когда речь идет об «old money» и покупке Ван Гога на аукционе, то можно и по телефону купить, если есть возможность. Но в итоге никто не хочет отношения к себе как к денежному мешку. Люди хотят эмоций, личного взаимодействия, энергетического обмена, объединения. Это особенно актуально в эпоху «цифровой изоляции».

В профессиональном сообществе уже давно говорят о «фэйр-фатиг» (от англ. fair-fatigue — «ярмарочная усталость») и «Базель-блюз».

В профессиональном сообществе уже давно говорят о «фэйр-фатиг» (от англ. fair-fatigue — «ярмарочная усталость») и «Базель-блюз».

По данным свежего отчета Art Basel & UBS, глобальные продажи упали на 12% до 57,5 млрд долларов, а средний чек HNWI сократился на треть — 364 тыс. долларов вместо 533 тыс. долларов.

Из-за инфляции и политической неопределенности «сигнальные» лоты стали реже появляться на рынке, а самих коллекционеров все чаще «не зажигает» атмосфера ярмарки, где десятилетиями доминируют одни и те же игроки. Американские собиратели, по словам арт-консультантов, «решили экономить силы на Париж» и пропускают Базель.

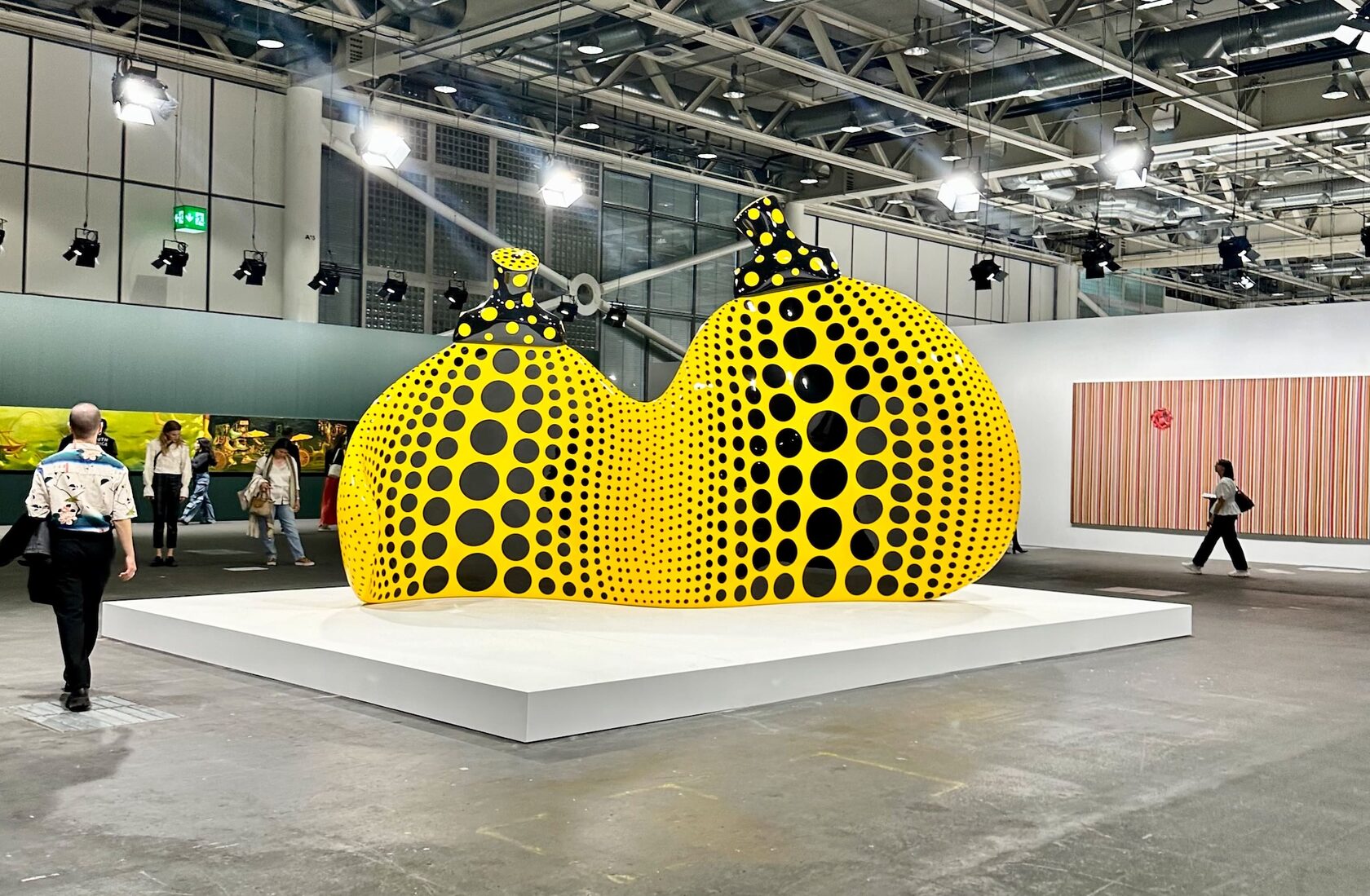

Art Basel, 2024 г.

Конечно, это нельзя назвать кризисом, это скорее сдвиг. Сила привычки и адреналин не позволяют полностью отключиться от ярмарочной гонки. Ребрендинг Paris+ в Art Basel Paris и переезд в Гран-Пале добавили городу «флер новизны»; европейские и американские покупатели признаются, что в Париже короче логистика и больше энергии, поэтому многие предпочитают одну поездку осенью вместо двух.

Аналогичный «переток эмоций» заметен в сторону азиатских ярмарок, таких как Frieze Seoul, Art Basel Hong Kong и ART SG — география свежих впечатлений расширяется. Работает фактор новизны: местные события, свежий контекст и «город приключения» вместо «профессионального трейд-шоу». Показательно, что даже галереи начали роптать из-за «невидимых» стендов: в апреле 2025-го известная парижская галерея отказалась от участия в швейцарском выпуске Art Basel, сославшись на недовольство расположением своего стенда. Хотя название галереи не упоминается, перевод спора в публичное поле подчеркивает напряженность между крупными ярмарками и галереями в отношении видимости, затрат и справедливого представительства.

Аналогичный «переток эмоций» заметен в сторону азиатских ярмарок, таких как Frieze Seoul, Art Basel Hong Kong и ART SG — география свежих впечатлений расширяется. Работает фактор новизны: местные события, свежий контекст и «город приключения» вместо «профессионального трейд-шоу». Показательно, что даже галереи начали роптать из-за «невидимых» стендов: в апреле 2025-го известная парижская галерея отказалась от участия в швейцарском выпуске Art Basel, сославшись на недовольство расположением своего стенда. Хотя название галереи не упоминается, перевод спора в публичное поле подчеркивает напряженность между крупными ярмарками и галереями в отношении видимости, затрат и справедливого представительства.

Появляются и новые форматы: например, коллекционер Крис Менендес, выросший в кубинской семье среднего достатка, вступил в клуб Commissioner: за 1 800 долларов в год участники получают четыре работы молодых художников и камерные встречи с ними. Такая «подписка на эмоции» стала альтернативой дорогим ярмаркам.

Опросы подтверждают: По данным Artsy Collector Insights 2024, 72% покупателей до 40 лет «ищут общения с художником», а не просто активы. При этом 44% сделок у дилеров < 250 тыс. долларов в 2024 г. — с новыми клиентами, то есть «сцена меняется снизу».

«Фэйр-фатиг» — это не леность публики, а индикатор того, что прежняя ярмарочная модель перегрета. Рынок ищет баланс между глобальным охватом и человеческим ресурсом: меньше перелетов, больше точечных форматов, выше качество диалога.

Кит Харинг (Jeffrey Deitch Gallery), Art Basel, 2024 г.

— На каком отрезке дистанции находится арт-рынок в России?

В России ощущается противоположная динамика: зрительский интерес и потребность в новых форматах растут, музеи переполнены, а частные инициативы — от резиденций до клубов коллекционеров — расширяются. Такой «теплый фронт» внутри страны компенсирует внешние ограничения и помогает экосистеме набирать устойчивость.

Если обратиться к истории, то у нас десятилетиями главенствовал социалистический реализм, само по себе прекрасное направление, но когда что-то одно подавляет другое, это всегда плохо. Отсутствовал рынок, отсутствовало само понятие. Да, были отличные искусствоведы, великолепные знатоки. Но они, к сожалению, работали в музеях, на государство, на главенствующий стиль. Рынка ведь не было. И естественно, это все формируется в последние 30−35 лет.

У нас все динамичное, «волатильное», немного наивное, все по наитию. Но Россия тем и отличается, что здесь всегда «эх, раззудись плечо, размахнись рука», «была не была» и «где наша не пропадала». Вот по этому принципу сейчас и действует российский арт-рынок. «Была не была». Да, к сожалению. Но мы для того здесь с вами и есть такие увлеченные, такие горящие, такие погруженные, чтобы это все развить, догнать и перегнать.

Если обратиться к истории, то у нас десятилетиями главенствовал социалистический реализм, само по себе прекрасное направление, но когда что-то одно подавляет другое, это всегда плохо. Отсутствовал рынок, отсутствовало само понятие. Да, были отличные искусствоведы, великолепные знатоки. Но они, к сожалению, работали в музеях, на государство, на главенствующий стиль. Рынка ведь не было. И естественно, это все формируется в последние 30−35 лет.

У нас все динамичное, «волатильное», немного наивное, все по наитию. Но Россия тем и отличается, что здесь всегда «эх, раззудись плечо, размахнись рука», «была не была» и «где наша не пропадала». Вот по этому принципу сейчас и действует российский арт-рынок. «Была не была». Да, к сожалению. Но мы для того здесь с вами и есть такие увлеченные, такие горящие, такие погруженные, чтобы это все развить, догнать и перегнать.

Работа Джоан Митчелл (Gray Gallery). Art Basel 2024 г.

Интерес очень высок. Посмотрите, сколько людей на вернисажах. Какой там «по телефону», люди тянутся к этому обществу, смотрят, как изголодавшиеся, переполнены музеи, очереди на выставках. Да, конечно, есть очереди и в Лувр, и в музей Орсе, но они в основном состоят из туристов, а здесь это местные жители. Хочется верить, что этот импульс и желание не иссякнут и мы сможем построить здесь устойчивую экосистему искусства. В это нужно верить, как сказал Тютчев. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию нужно только верить».

Если мы с вами, члены нынешней и будущей экосистемы искусства, будем верить, то мы обязательно… А что вы смеетесь?

В целом по тому, как за 30 лет сформировалось в России это комьюнити, сообщество галеристов, художников, кураторов, искусствоведов, коллекционеров, по тому, что они все совместно сделали, пусть и конкурируя, и иногда антагонируя, в каком объеме у нас это сформировалось, можно сделать вывод, что это скачок, прорыв, который не снился никакому развитому рынку. Поэтому надежда есть, еще есть время, а главное — ресурс двигаться вперед.

Конечно, как всегда, бывают трудности, и мы сейчас находимся в некоторой изоляции, нам не хватает международного сообщества для дальнейшего развития. Но здесь мы тоже стараемся быть оптимистами, потому что все довольно быстро меняется, и мы думаем, что не может в современном мире быть отдельных стран, отдельных экономик и изолированных пространств. Тем более что Россия огромна и всегда играла существенную, если не ведущую роль в мировой культуре. Одно без другого не существует в экономике, а значит, и в искусстве это обязательно будет. Дело перспективы.

Конечно, как всегда, бывают трудности, и мы сейчас находимся в некоторой изоляции, нам не хватает международного сообщества для дальнейшего развития. Но здесь мы тоже стараемся быть оптимистами, потому что все довольно быстро меняется, и мы думаем, что не может в современном мире быть отдельных стран, отдельных экономик и изолированных пространств. Тем более что Россия огромна и всегда играла существенную, если не ведущую роль в мировой культуре. Одно без другого не существует в экономике, а значит, и в искусстве это обязательно будет. Дело перспективы.

— Что актуально на российском рынке сейчас?

Сейчас можно выделить тренд на закрытые клубы вместо аукционов: появились «коллекционерские семинары» в «Гараж» и ГЭС-2, клубы Noôdome и Cosmoscow Collectors Club. Институции стараются держать круг «своих» людей и работать с ними напрямую, минуя шумные аукционные площадки. Они делают ставку на «разделенный опыт»: тематические встречи, воркшопы, закрытые квартирники, экскурсии с искусствоведами и посещение частных собраний.

Появляются новые герои-филантропы. Коллекционер Ирина Седых развивает арт-резиденцию и фестиваль «Выкса», инвестируя в регион, а не в недельные спекуляции: «Город становится местом, где хочется жить». Сергей Лимонов создал Limonov Art Foundation и показывает российскую живопись в формате, похожем на «квартирные выставки» — камерное общение вместо ярмарочной суеты. Антон Козлов ведет просветительский канал с приглашенными экспертами и художниками из своей коллекции, заражая энтузиазмом исследователя все свое окружение. Наталья Опалева (AZ Museum) строит диалог авангарда ХХ века и современности, превращая частную коллекцию в просветительский хаб.

Появляются новые герои-филантропы. Коллекционер Ирина Седых развивает арт-резиденцию и фестиваль «Выкса», инвестируя в регион, а не в недельные спекуляции: «Город становится местом, где хочется жить». Сергей Лимонов создал Limonov Art Foundation и показывает российскую живопись в формате, похожем на «квартирные выставки» — камерное общение вместо ярмарочной суеты. Антон Козлов ведет просветительский канал с приглашенными экспертами и художниками из своей коллекции, заражая энтузиазмом исследователя все свое окружение. Наталья Опалева (AZ Museum) строит диалог авангарда ХХ века и современности, превращая частную коллекцию в просветительский хаб.

Cosmoscow, 2023 г.

Что касается меня, я очень люблю быть в международном сообществе, прислушиваться ко всем мнениям, даже к полярным, но поддерживаю все равно российское искусство. Так же и другие наши коллекционеры, большинство из тех, кто сейчас находится в публичном поле, осознают постепенно свою роль культуртрегеров, меценатов, людей, формирующих культурный ландшафт современности и фундамент культуры будущих поколений, и инвестируют — не только деньги, но и силы, и интерес — в российское искусство.

Потому что, как говорится, кто, если не мы?

Потому что, как говорится, кто, если не мы?

Фото: личный архив Анны Айвазян